Рекомендации по конструктивному оформлению устройств отображения информации

В общем виде понятие проектирования устройств отображения информации включает в себя разработку принципа управления и индикации информации, разработку и расчет принципиальных схем, тепловые и другие расчеты и конструирование устройств. Использование в качестве элементов индикации полупроводниковых индикаторов позволяет создавать малогабаритные, надежные и эргономичные устройства отображения информации, которые по своим тактическим и конструктивным решениям конкурируют практически со всеми известными устройствами, разработанными на других физических принципах элементов индикации. Устройства отображения информации в более широком смысле могут быть представлены двумя более или менее самостоятельными видами. Первый из них — устройства, на которые возлагается только одна задача — информирование человека-оператора о состоянии (о наличии или его размере) того или иного предмета. Такие устройства являются устройствами отображения информации (УОИ).Второй вид — это устройства, обеспечивающие кроме задачи индикации возможность вмешательства человека-оператора в работу технологического комплекса по результатам анализа полученной от него посредством индикаторов информации. Они получили наименование пультов управления и индикации (ПУИ).

Эти устройства имеют различные задачи и, следовательно, различный набор элементной базы, функциональных звеньев (в частности, наличие или отсутствие коммутационных элементов, выходных устройств и т.

д.), различный объем электронного обеспечения. Общей частью, объединяющей оба вида, является индикаторная часть устройства с элементами, обеспечивающими повышение надежности считывания информации. При рассмотрении некоторых вопросов проектирования ПУИ на эти части устройств будет обращено особое внимание.

Независимо от смысловой нагрузки, которую несут ПУИ в аппаратурных комплексах, каждый из них выполняет следующие операции:

прием и обработку информации (ее дешифрацию, классификацию в соответствии с адресной системой, рассылку по потребителям внутри пульта);

хранение полученной информации в течение цикла обновления;

дешифрацию (приведение к виду, воспринимаемому приемниками информации в ПУИ);

индикацию информации;

шифрацию воздействия оператора на органы коммутации ПУ в электрические сигналы, кодирование информации;

выдачу информации в сеть (в ЦВМ или другому потребителю).

Аппаратурная реализация каждого из этих звеньев на отдельных платах или в едином конструктивном узле позволяет получить законченные в функциональном отношении узлы.

Использование конструктивно-функциональных модулей (КФМ) позволяет сократить время, затрачиваемое на разработку схем, аналогичных по задачам ПУИ, так как определяет лишь количество тех или иных КФМ в зависимости от информативности пульта, и разработать на их основе общую принципиальную схему устройства. Использование КФМ позволяет также унифицировать ряд конструкторских решений, сократить объем трудозатрат на проектирование, снизить общую стоимость разработки.

Как правило, размеры лицевых панелей пультов и занимаемые пультами объемы за приборной доской бывают ограничены. Рациональное использование площадей приборных досок и объемов за ними является иногда основной задачей конструктора. Использование при конструировании конструктивно-функциональных модулей позволяет в ряде случаев получить высокие коэффициенты использования объемов УОИ и ПУИ.

6.1.

КОНСТРУКТИВНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ

Основными конструктивно- функциональными модулями устройств отображения информации и пультов управления являются модули индикации и модули, обеспечивающие прием и обработку информации.

Наиболее сложными с точки зрения подсоединения в схему и одновременно более часто встречающимися ППИ являются цифровые и буквенно-цифровые (матричные) индикаторы, разработанные в держателях керамических индикаторов (ДКИ). Индикаторы могут впаиваться в гнезда держателей, закрепленных на корпусе пультов управления и устройств отображения информации или в печатные платы. Однако с целью снижения трудозатрат при заменах вышедших из строя индикаторов, облегчения проведения регламентных работ, а также при изолированной установке индикаторов рационально использовать разъемы. Разъемы, конструктивно объединенные со схемами управления индикаторами, получили наименование ячеек индикации. Существует несколько вариантов конструктивного оформления ячеек индикации для использования совместно с различного типа индикаторами и схемами управления ими.

На рис. 6.1 представлен внешний вид разъема для подключения индикаторов, являющегося обязательной составляющей частью ячеек индикации.

Рис. 6.1. Внешний вид разъема для подключения индикатора

При эксплуатации индикаторов в условиях повышенных температур окружающей среды для обеспечения температурного режима их работы необходимо осуществлять отвод выделяемых индикаторами мощностей.С целью повышения теплоотдачи от индикаторов в конструкции разъема предусмотрен паз для крепления к тепло-отводящей металлической шине. Механическое крепление разъема на корпусе (лицевой панели) пульта управления и индикации помогает обеспечивать тепловые режимы работы индикаторов. Для снижения теплового сопротивления «корпус индикатора — теплоотводящая шина» необходимо установку индикаторов производить с применением теплопроводящих паст типа КПТ-8.

Конструкция гнезд разъема предусматривает защиту от воздействия вибраций (изъятие индикатора сопровождается приложением повышенных усилий 2,00 — 2,50 Н).

6.1.1. Конструктивно-функциональные модули индикации (ячейки индикации)

На рис. 6. 2 представлен внешний вид ячейки индикации для использования совместно с индикаторами типа АЛС324 (Б, Б1) и ЗЛС324 (Б, Б1). Ячейка индикации включает в свой состав разъем, дешифратор (514ИД2 или К514ИД2) двоично-десятичного кода в позиционный семисегментный код, воспринимаемый указанными индикаторами, восемь (с учетом децимальной точки) токоограничивающих резисторов и выходной разъем ячейки для связи с электронным оборудованием, размещаемым на соответствующих КФМ по обработке информации. Принципиальная схема ячейки индикации представлена на рис. 6.3. Функционирование схемы пояснено в § 3.2.

Конструктивно ячейка индикации представляет собой разъем для индикатора с установленными по бокам двумя платами печатного монтажа. На платах размещены резисторы и ИМС. Крепятся платы и разъем смолой ВК-9.

Ячейка индикации крепится в пульт со стороны лицевой панели двумя винтами, конструкция разъема индикатора позволяет крепить ячейку к теплоотводящей шине. Индикатор устанавливается в ячейку индикации на пасту типа КПТ-8 после установки ячейки в пульт.

Для индикации цифровых значений параметров, имеющих градусную сетку измерений, может быть предложен вариант ячейки с установкой индикатора в перевернутом положении (вверх децимальной точкой) с соответствующей корректировкой схемы соединения индикатора и ИМС.

Рис. 6.2. Внешний вид ячейки индикации для использования с индикаторами тина ЗЛС324Б(Б1) и АЛС324Б|Б1) и микросхемой 514ИД2 (К514ИД2)

Рис. 6.3. Принципиальная схема ячейки индикации для индикаторов ЗЛС324Б(Б1) и АЛС324Б(Б1):

D, — микросхема 51411Д2; Н - индикатор ЗЛС324Б; R, R — резисторы 0,25 Вт, 62 Ом

Рис. 6.4. Принципиальная схема ячейки индикации для индикаторов типа ЗЛС324Б(Б1) и АЛС324Б(Б1) с микросхемой 514ПР1: D, -- микросхема 514IIP1; Я, - индикатор ЗЛС324Б1

Рис. 6.5. Внешний вид ячейки индикации для использования с индикатором ЗЛС340А

Для индикации цифровой информации может быть использован также вариант ячейки индикации (рис. 6.4), в состав которой входят: разъем, дешифратор (ИМС 514ПР1) двоично-десятичного кода в семисегментный код индикаторов со встроенным устройством памяти на тетраду ДДК. В этом случае токоогра-ничивающие резисторы отсутствуют, так как формирователи тока входят в состав микросхемы. Применение ячейки индикации с ИМС 514ПР1 позволяет сократить общее количество электронного оборудования, размещаемого в объеме пульта управления.

Рис. 6.6. Схема ячейки индикации с индикатором типа ЗЛС340А

Для обеспечения индикации текстовой информации на БЦИ типа ЗЛС340А может быть использован КФМ — ячейка индикации (рис. 6.5). в состав которой входят: разъем, аналогичный примененному в цифровых ячейках индикации, две микросхемы типа 1НТ251 и выходной разъем ячейки для связи с электронным оборудованием в пульте управления. Принципиальная схема ячейки индикации для матричного индикатора типа ЗЛС340А представлена на рис. 6.6. Функционирование индикатора и ИМС 1НТ251 в качестве усилителя-переключателя тока изложено в гл. 4.Конструкция приведенных выше ячеек индикации основана на преемственности конструкторских и технологических решений; оснастка, необходимая для их изготовления, унифицирована.

Использование КФМ-ячеек индикации позволяет снизить общую трудоемкость производства устройства отображения информации и пультов управления в малознаковых (на 20 — 25 индикаторов) устройствах при ограниченных объемах их выпуска.

Рис. 6.7. Внешний вид индикаторного модуля на 10 индикаторов ЗЛС340А

Это объясняется тем, что, с одной стороны, не удалось обеспечить механизацию совместного монтажа разъема индикатора и боковых плат печатного монтажа ячейки, а с другой — в этом конструктивном исполнении выводы ячейки индикации (от печатных плат ячейки индикации к схемам управления в пульте) также не позволяют осуществить автоматизацию монтажа ячеек в корпусе устройства на печатную плату.

Поэтому установка на лицевой панели пульта управления или устройства отображения информации большого количества ячеек индикации (80 — 100 ячеек и более) требует выполнения значительного объема монтажа, механизировать который затруднительно. Принципиально снизить объем трудозатрат на изготовление аппаратуры позволяет проведение дальнейшей интеграции оборудования управления матричными индикаторами не только с точки зрения их совместного размещения, но и выбора элементной базы управления с большей степенью интеграции. В частности, для управления матричными индикаторами могут быть использованы ИМС 514ИР2 (А, Б).

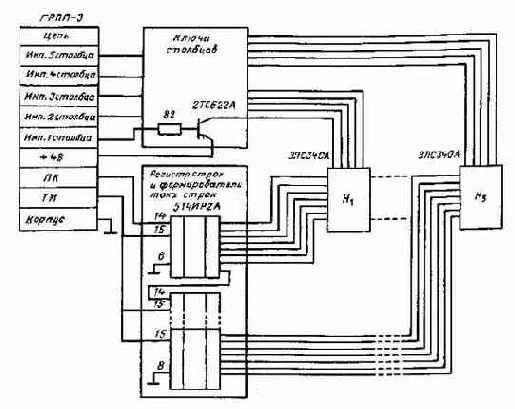

На рис. 6.7 приведен внешний вид индикаторного модуля, позволяющего обеспечить управление и индикацию на десяти индикаторах типа ЗЛС340А. Модуль управления включает в себя десять разъемов для индикаторов, электрорадиоэлементы в соответствии со схемой, приведенной на рис. 6.8, и разъем для внешних соединений. Две такие ячейки, собранные в один модуль, создают КФМ для индикации информации на десяти индикаторах типа ЗЛС340А. (На схеме показана половина индикаторного модуля — на пять индикаторов, размещенных на плате печатного монтажа, две таких платы составляют модуль на десять индикаторов.)

Рис. 6.8. Схема ячейки индикации на пять индикаторов типа ЗЛС340А

Функционирование схемы изложено в гл. 4.

Конструктивно модуль представляет собой две зеркального отражения многослойные платы печатного монтажа, установленные в рамку. На передней стороне модуля размещено пять пар разъемов для индикаторов. На платах печатного монтажа размещено электронное оборудование, в том числе микросхемы 514ИР2А. Для обеспечения теплоотвода от них предусмотрены широкая (15 мм) шина металлизации и массивная теплоотводя-щая шина, размещенная между платами и касающаяся корпусов микросхем сквозь отверстия в платах печатного монтажа. Микросхемы устанавливаются на теплопроводящую пасту.

Данная ячейка индикации — КФМ позволяет производить набор в пакет без зазора между знаками индицируемого текста с обеспечением возможности создания индикаторной части устройства в пять строк по 2N индикаторов в каждой, где N — количество модулей, набранных в пакет.

Со стороны разъема и индикаторов модуля установлены на правляющие штыри для обеспечения надежного сочленения разъема модуля и его ответной части в пульте. Лицевая панель модуля после ее установки в прибор центрируется штырями, расположенными на лицевой панели пульта, и крепится винтами.

На рис. 6.9 представлен внешний вид устройства отображения информации на 80 знакомест. Рядом размещена ячейка индикации, изъятая из устройства. С лицевой панели для наглядности снят светофильтр (пять строк по 16 знакомест в каждой).

Рис. 6.9. Внешний вид устройства отображения информации на 80 знакомест без светофильтра со снятым модулем

Приведенные выше конструктивные решения показывают варианты исполнения конструктивно-функциональных модулей, но не являются обязательными, поскольку требования технических заданий на разработку не всегда отвечают ранее заготовленным решениям.

6.1.2. Рамки крепления светофильтров

Как уже указывалось, блики внешнего источника света, отражающиеся от поверхности светофильтра (4 — 5% яркости источника), при наблюдении под углом зеркального отражения могут полностью засветить индицируемую информацию. Использование рамок, позволяющих направлять блики зеркального отражения лучей внешнего источника освещения в сторону от глаз наблюдателя, позволяет снять этот вопрос. Однако такие рамки могут использоваться в основном на стендовом оборудовании, на подвижных объектах их использование отвлекает оператора от процесса управления.

В этом случае предпочтительнее использование рамок со светофильтрами с просветляющими покрытиями.

Рис. 6.10. Внешний вид индикатора с применением буквенно-цифрового ППИ типа ЗЛС340А

Варианты конструктивного оформления рамок крепления светофильтров различны, поскольку устройства отображения информации имеют, как правило, различное качество индикаторов, не все предприятия-изготовители аппаратуры обладают технологией изготовления и шлифования светофильтров значительных размеров.

Конструктивно рамка может быть выполнена с построчным креплением светофильтров (каждая строка УОИ имеет свой светофильтр, закрепленный в общей рамке). Недостаток такого контруктивного оформления в появлении «колодезного эффекта», т. е. в уменьшении угла обзора индицируемой информации. Уменьшение угла обзора создает определенные трудности для размещения устройства в интерьере аппаратурного комплекса.

Более сложна при изготовлении рамка для светофильтра, целиком закрывающего информативное поле индикаторов устройства.

На рис. 6.10 представлено конструктивное оформление буквенно-цифрового индикатора с установленной на лицевой панели рамкой со светофильтром. На индикаторах высвечен набор символов, внесенный в микросхему постоянной памяти типа 505РЕЗ (прошивки 0059, 0060).

Светофильтры необходимы, как это показано выше, для повышения контраста отображаемой информации. Однако при этом светофильтры являются тепловыми экранами, ухудшающими тепловой режим работы индикаторов: сокращается теплоотдача излучением, конвекцией. Поэтому независимо от фрагментарности конструкции рамки необходимо предусматривать возможность прохождения охлаждающего индикаторы воздуха.

Рис. 6.11. Внешний вид конструктивно-функционального модуля обработки информации

Рис. 6.12. Шлейфовое соединение конструктивно-функционального модуля

Отверстия в верхней и нижней частях рамки или пазы на лицевой поверхности прибора, к которой крепится рамка, должны обеспечить прохождение конвекционных потоков воздуха либо (при повышенных температурах окружающей среды) прохождение потока принудительно нагнетаемого (отсасываемого) охлаждающего воздуха.6.1.3. Конструктивно-функциональные модули обработки информации

В конце разделов, посвященных ППИ и схемам управления ими приведены структурные схемы устройств отображения информации и пультов управления. Разбиение предложенных структурных схем на КФМ диктуется большим количеством различных условий работы (малознаковые индикаторные устройства информационные буквенно-цифровые табло, индикаторы сигналов и команд и т.

д.). Основной задачей разработчика яв- пяется создание модулей, имеющих законченный цикл решения задачи Применение таких КФМ позволяет сократить межмодульный монтаж, устранить дублирование ряда узлов, унифицировать КФМ для дальнейших работ при проектировании аналогичных по задачам устройств.

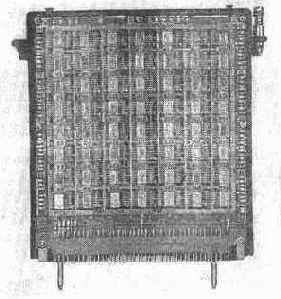

На рис. 6.11 представлен такой КФМ, решающий целый комплекс задач: прием последовательного кода информации о воспроизводимом символе, преобразование его в параллельный вид, хранение на время отображения и усиление по току до уровней, необходимых для задания токовых режимов индикаторов типа ЗЛС340А. При меньших габаритах устройства отображения информации количество задач, возлагаемых на КФМ, может быть существенно снижено. При этом уменьшатся и габариты плат печатного монтажа, на которых размещается электронное оборудование.

Монтаж КФМ в устройство может осуществляться с помощью разъема (рис. 6.11), проводного монтажа, гибких шлейфных соединителей (рис. 6.12). При этом установка КФМ в устройства, эксплуатация которых планируется на стендах, в лабораториях и на объектах, не подвергающихся воздействию вибраций, не требует применения специальных методов крепления. При использовании приборов отображения информации на объектах, подвергающихся воздействию вибраций, КФМ необходимо крепить дополнительными узлами крепления, например, как это показано на рис. 6.13 (по углам и в центре КФМ).

Рис. 6.13. Конструктивное оформление конструктивно-функционального модуля с дополнительными точками крепления

Таким образом, конструктивное оформление КФМ обработки информации может быть различным в зависимости от требований технического задания по габаритам, по устойчивости к механическим и климатическим воздействиям. Однако обязательным всегда остается требование законченности КФМ по функциональному назначению.

6.2. НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КОМПОНОВКИ УСТРОЙСТВ ОТОБРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ И ПУЛЬТОВ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ

В дальнейшем устройства отображения информации и пульты управления и индикации для простоты изложения будут называться пультами управления (ПУ), поскольку достаточно редко используются в чистом виде устройства отображения информации, т.

е. приборы, которые не позволяют оператору каким бы то ни было образом воздействовать на процесс работы аппаратурного комплекса.

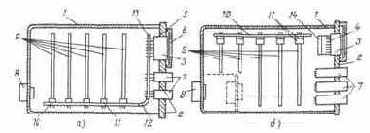

На выбор конструкторских решений в определяющей степени влияют предъявляемые к пультам управления требования по устойчивости к влиянию внешних факторов (климатических и механических воздействий). От этих требований зависит выбор элементной базы, способы крепления элементов, плат печатного монтажа, функциональных модулей. При этом бывает практически невозможным отделить и изолированно рассматривать конструирование элементов, связанных с индикацией, от других, например коммутационных, элементов. Конструктивные размеры переключателей в большей мере зависят от их характеристик устойчивости к вибрационным и температурным нагрузкам. На рис. 6.14, а, б представлены два различных варианта конструкторской компоновки пульта управления (в том числе его индикаторной части в зависимости от выбора элементов коммутации). На рис. 6.14, а представлен вариант размещения элементов при использовании переключателей типа ПКБ, на рис. 6.14, б — типа ПКН-19.

Переключатели типа ПКБ высотой 28 мм разработаны для установки на печатную плату. Использование указанных переключателей для установки в ПУ, как это показано на рис. 6.14, а, позволяет с учетом толщины лицевой панели минимально использовать внутренний объем пульта. Установка в разъем индикаторов типа ЗЛС324А или любых других ППИ из-за незначительной глубины (13 мм) также позволяет минимально использовать объемы пульта. Индикаторно-коммутационные элементы, установленные на печатных платах с выводом информации гибкими шлейфными соединениями на общую коммутационную плату пульта, позволяют получить высокие коэффициенты механизации изготовления, монтажа и настройки приборов.

Рис. 6.14. Варианты конструктивного оформления пульта управления с использованием переключателей типа ПКБ (а) и ПКН-19 (б):

1 — корпус ПУИ; 2 — лицевая панель; 3 — индикаторы (например, типа ЗЛС324Б1 или ЗЛС340А); 4 — разъемы полупроводниковых индикаторов; 5 — печатная плата для установки разъемов ППИ; 6 — светофильтр; 7 — коммутационные элементы ПУИ; 8 — разъемы внешних соединений; 9 — конструктивно-функциональные модули; 10 — коммутационная плата межмодульных соединений; 11 — разъемы КФМ и ответные части разъемов коммутационной платы; 12 — гибкие кабели (шлейфовые соединения) от коммутационной платы и коммутационных элементов; 13 — печатная плата, на которую установлены коммутационные элементы; 14 — ячейки индикации